Gefühle lernen lernen

Was hilft, wenn der Kopf voll, aber der Mut leer ist

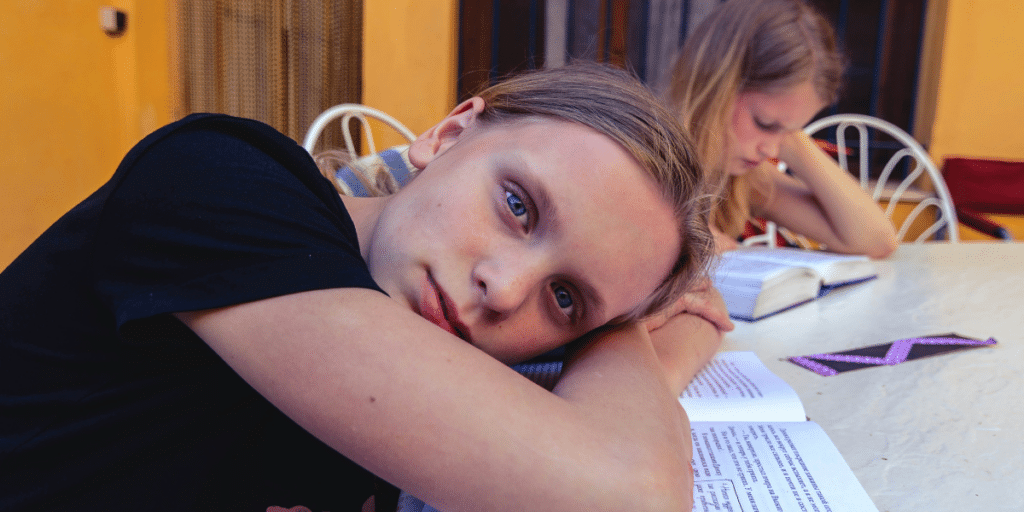

Kennt ihr das? Man sitzt in der Vorlesung, der Dozent redet – und redet – und redet. Die Gedanken wandern. Der Blick schweift. Und irgendwann fragt man sich: Was mache ich hier eigentlich?

Willkommen im echten Uni-Leben.

Studierende kennen das ganze Emotions-Buffet: Angst vor Prüfungen, Freude, wenn etwas plötzlich Sinn ergibt – und natürlich Langeweile, wenn wieder einmal PowerPoint statt Power kommt. Doch was macht das mit uns? Und vor allem: Wie gehen wir damit um?

Dieser Frage ist Dr. Kristina Stockinger von der Universität Augsburg auf den Grund gegangen. Und sie hat herausgefunden: Wie Studierende mit ihren Gefühlen umgehen, wirkt sich nicht nur auf die Noten aus – sondern auch auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und den ganz allgemeinen Zustand zwischen „Ich kann das!“ und „Ich schmeiß alles hin und werd Influencer*in.“

Emotionsregulation – klingt wie ein Ampelsystem für Gefühle

Tatsächlich gibt es sechs verschiedene Strategien, mit denen Studierende ihren emotionalen Cocktail im Studium steuern. Zwei davon sind besonders hilfreich – und nein, Netflix gehört nicht dazu.

🧠 Kognitive Umdeutung

Oder wie wir Hirnforscher sagen würden: „Denk dich besser.“

Wer Angst hat, kann sich zum Beispiel daran erinnern, dass er oder sie schon mal eine Prüfung geschafft hat. Oder sich fragen: Was bringt mir diese Vorlesung eigentlich später mal im Leben – außer einem Nackenverspannung von 90 Minuten Sitzen?

Zack – die Angst wird kleiner, die Langeweile erträglicher. Klingt simpel, wirkt aber wie ein mentales Pflaster für den Studi-Alltag.

💪 Kompetenzorientierte Regulation

Statt Schweißausbrüche einfach mal Vorbereitung.

Diese Strategie ist so einfach wie wirksam: Man lernt gezielt das, was man noch nicht kann – und siehe da, das Gefühl von Kontrolle kehrt zurück. Man fühlt sich sicherer, schläft besser, schwitzt weniger. Und das Beste: Es funktioniert. Wer das regelmäßig macht, schneidet in Prüfungen besser ab. Kein Wunder – Vorbereitung ersetzt nicht das Zittern, aber sie macht es deutlich leiser.

Weniger hilfreich: Vermeiden und Unterdrücken

Natürlich gibt’s auch die naja-Strategien:

🙈 Vermeidung

Kennen wir alle.

Die Vorlesung nervt? Dann geh ich halt nicht hin.

Die Prüfung macht mir Angst? Dann fang ich eben erst zwei Tage vorher an zu lernen – oder gar nicht.

Blöd nur: Das Problem geht dadurch nicht weg. Es wird nur größer, hungriger – und kommt garantiert um drei Uhr morgens zurück, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.

🤐 Emotionen unterdrücken

Ist übrigens nicht per se schlecht – es kommt einfach darauf an. In manchen Situationen kann es sogar helfen, erstmal durchzuatmen und das Drama zu parken. Aber langfristig? Sollten wir besser ehrlich zu uns selbst sein. (Und vielleicht mal mit jemandem reden. Menschen können das – manchmal sogar besser als ChatGPT.)

Was lernen wir daraus?

- Emotionen gehören zum Leben dazu. Und das ist gut so.

- Wer klug reguliert, lebt gesünder – und lernt besser.

- Es gibt nicht die eine richtige Strategie. Es geht um Flexibilität und Selbstreflexion.

- Und: Auch Lehrende haben eine Verantwortung. Sie können Emotionen thematisieren, Studierende ernst nehmen – und die Uni zu einem Ort machen, an dem man nicht nur Wissen lernt, sondern auch sich selbst.

Abschluss mit Gefühl

„Ich fühl mich überfordert!“ – diesen Satz hört man von Studierenden leider oft. Aber wie wäre es stattdessen mit:

„Ich bin ein Mensch – mit Gefühlen, Herausforderungen und Ressourcen. Und ich darf lernen, mit all dem umzugehen.“ Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus der Forschung von Kristina Stockinger:

Emotionen sind kein Störfaktor beim Lernen – sie sind der Stoff, aus dem das echte Leben gemacht ist. Und das lässt sich am besten lernen, wenn man’s nicht alleine machen muss.

P.S. Auf Minerva-Vision gibt es einen separaten Beitrag: „Stark durch Studienzeiten – Wie du mit Emotionen lernst zu leben“. Wenn du also unter Prüfungsangst leidest, findest du hier eine konkrete Anleitung.

Hier schreibt Jonas Weber. Mit einer Mischung aus fundierter Forschung und einer Portion Humor vermittelt er komplexe Themen verständlich und unterhaltsam.Wenn er nicht gerade über die neuesten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung schreibt, findet man ihn bei einem guten Espresso, auf der Suche nach dem perfekten Wortspiel oder beim Diskutieren über die großen Fragen des Lebens – zum Beispiel, warum man sich an peinliche Momente von vor zehn Jahren noch glasklar erinnert, aber nicht daran, wo man den Autoschlüssel hingelegt hat.