Warum Prinz Harry seine Familie verliert, statt sie zurückzugewinnen

„Ich will meinen Vater und meinen Bruder zurück“ — ein Schrei nach Liebe oder ein Marketing-Trick?

Prinz Harry sorgt seit Jahren mit Interviews, einem Enthüllungsbuch („Spare“) und einer Netflix-Dokumentation für Schlagzeilen. Seine zentrale Botschaft klingt überraschend sanft: Er möchte wieder Kontakt zu seiner Familie. Also, nicht zu allen. Aber immerhin doch zu seinem Vater und seinem Bruder. Doch paradoxerweise entfernt er sich mit jedem öffentlichen Auftritt weiter von ihr.

Was steckt dahinter?

Psychologisch betrachtet zeigt Harry ein Verhalten, das man als Suche nach negativer Aufmerksamkeit bezeichnet. Kinder, die sich ungeliebt fühlen, provozieren oft lieber Ärger, als gar keine Reaktion zu erhalten. Für sie ist jede Aufmerksamkeit besser als völlige Gleichgültigkeit.

Auch Harry scheint lieber öffentliche Ablehnung zu riskieren, als in Vergessenheit zu geraten, besonders in den Augen seiner Familie. Seine wiederholte Forderung nach „Rückkehr“ wirkt auf den ersten Blick nach Versöhnung, ist aber durch die ständigen öffentlichen Vorwürfe emotional stark aufgeladen.

Das öffentliche Familien-Drama

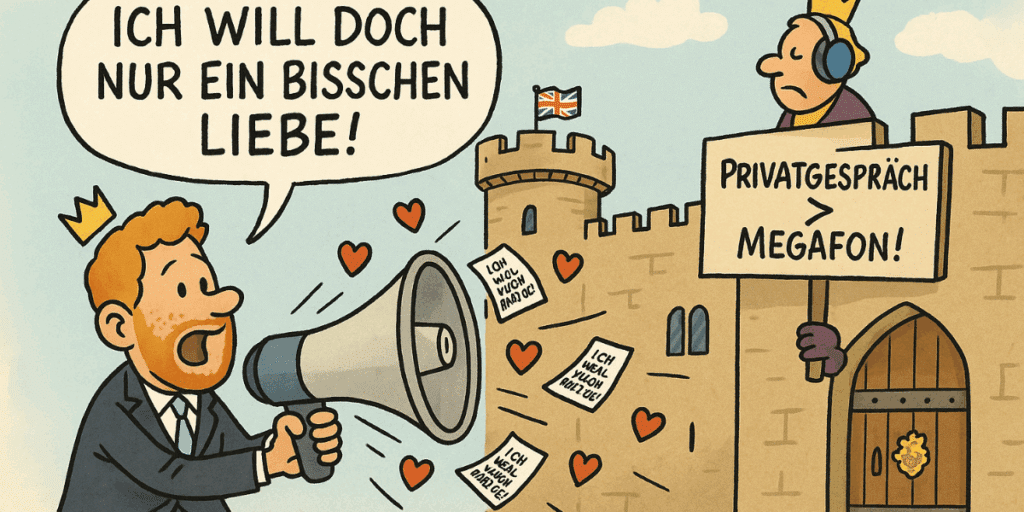

Wer echte Nähe will, muss sie im Privaten suchen. Harry hingegen hat die Bühne gewählt. Jede neue Enthüllung wird zum globalen Medienspektakel. Dieses Vorgehen widerspricht dem, was wir aus der Konfliktpsychologie wissen: Verletzungen heilen nur im geschützten Rahmen, öffentliche Schuldzuweisungen führen meist zur Verstärkung von Abwehrhaltungen und erzwungene Reaktionen zerstören Vertrauen. Harrys Strategie ähnelt damit dem Verhalten eines Kindes, das laut schreit, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen, mit dem Unterschied, dass seine „Eltern“ hier König Charles III. und Prinz William heißen.

Emotional gescheitert, finanziell ein Triumph

Harrys Vorgehen ist widersprüchlich: Einerseits will er Nähe, andererseits provoziert er Distanz. Während seine Beziehung zur Familie darunter leidet, ist die öffentliche Resonanz enorm. Millionen Menschen kaufen seine Bücher, streamen seine Dokus, diskutieren über ihn. Aufmerksamkeit generiert Reichweite und wirtschaftlichen Erfolg. Für Netflix, Verlage und Interviewpartner ist Harrys Verhalten ein Geschenk: Jedes Interview bringt Schlagzeilen, hohe Quoten und Verkaufszahlen, das sichert ihm wirtschaftlichen Erfolg. Auch sein Image als „Rebell“ oder „Opfer der Monarchie“ zieht bestimmte Zielgruppen an (z. B. jüngere, US-amerikanische, eher monarchiekritische Menschen). Auf wirtschaftlicher Ebene ist sein Verhalten bisher sehr erfolgreich.Diese Ebene darf nicht unterschätzt werden, ist aber wahrscheinlich nicht der alleinige Antrieb. Wenn das Ziel aber wirklich Versöhnung ist, muss man sagen, er scheitert. Seine Familie lebt nach dem Credo „never complain, never explain“. In dieser Welt ist Diskretion die höchste Währung. Harry bricht diese Regel immer wieder, was jede Tür zur Versöhnung weiter verschließt.

Die Alternative: Wie Harry es besser machen könnte

Aus psychologischer Sicht gäbe es einen Weg, der Harry deutlich mehr Chancen auf eine echte Annäherung verschaffen würde:Weniger Interviews, weniger Bücher, keine Talkshows. Stattdessen Gespräche mit Vater und Bruder, nur unter vier Augen.Und dabei nicht nur betonen, was die anderen falsch gemacht haben. Sondern den eigenen Schmerz erklären, ohne Vorwürfe. Eine Beziehung, die jahrelang beschädigt wurde, lässt sich nicht mit einem Gespräch heilen. Vertrauen entsteht langsam, oft über viele kleine, unspektakuläre Schritte. Aber ganz abgesehen davon müsste er lernen, sich als eigenständige Persönlichkeit zu sehen, nicht nur als „Ersatzmann“ (Spare). Nur so kann er emotional unabhängig werden und gleichzeitig den Weg zur Familie öffnen.

Befreiung oder Bindung?

Harry steht an einem Scheideweg: Will er wirklich eine emotionale Bindung, oder bleibt ihm die öffentliche Selbstinszenierung wichtiger? Sein Verhalten wirkt aktuell wie eine unbewusste Selbstsabotage: Er sagt, er wolle Nähe, aber er handelt so, dass sie unmöglich wird. Dieses Muster ist typisch für Menschen, die in ihrer Kindheit gelernt haben, dass Nähe immer mit Verletzung verbunden ist. Er wäre nicht der erste Mensch, der diesen Mechanismus nur durch professionelle Hilfe erkennt und durchbricht.In psychologischer Lesart ist Harry weniger der Rebell, der seine Familie heldenhaft anklagt, sondern eher eine tragische Figur: ein Mann, der verzweifelt nach Liebe sucht, aber so laut schreit, dass niemand ihn hören möchte. Erfolg hat er, aber nicht den, den er laut eigener Aussage wirklich will.

Der Kommentar von Jonas, unserem Experten für Neurobiologie:

Warum unser Gehirn Harrys Drama versteht und warum es trotzdem traurig ist

Man muss kein Prinz sein, um sich nach Liebe und Anerkennung zu sehnen. Unser Gehirn tickt nämlich seit Jahrtausenden nach dem gleichen Prinzip: Bindung ist wichtiger als Logik. Neurobiologisch betrachtet, ist Harrys Verhalten gar nicht so überraschend. Im limbischen System, dem „Emotionszentrum“ unseres Gehirns, sitzt die Amygdala, die sofort Alarm schlägt, wenn wir Ablehnung spüren. Evolutionär gesehen war es für unsere Vorfahren überlebenswichtig, Teil einer Gruppe zu bleiben. Wer ausgeschlossen wurde, hatte in der Savanne ein Problem: keine Gemeinschaft, keine Sicherheit, kein Feuer, kein Mammutsteak. Heute müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, ob wir in der Wildnis überleben. Aber unser Gehirn hat die Steinzeit noch nicht geupdatet. Es reagiert auf soziale Zurückweisung so, als würden wir physische Schmerzen erleiden. Das erklärt, warum Harry immer wieder laut ruft, statt still zu warten: „Ich will zurück in den Kreis der Familie!“

Das Doofe ist nur: Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen „guter“ und „schlechter“ Aufmerksamkeit. Dopamin, unser Belohnungsbotenstoff, wird auch ausgeschüttet, wenn wir provozieren und dafür Schlagzeilen bekommen. So entsteht eine fatale Schleife: Wir wollen Nähe, bekommen Reaktionen, aber eben nicht die, die wir eigentlich brauchen.

Und hier kommt der Präfrontale Cortex ins Spiel, der „Chef“ im Kopf. Er hilft uns, Emotionen zu regulieren, Impulse zu steuern und den langfristigen Plan zu verfolgen. Leider meldet sich der Chef oft zu spät, vor allem, wenn unser limbisches System schon eine Party mit allen Gefühlen feiert.

Harry ist also kein böser Bube, sondern eher ein Mensch, dessen emotionales Gehirn lauter schreit als sein Verstand. Statt noch lauter zu rufen, wäre es für ihn heilsamer, die eigene Verletzung anzuschauen, sich Zeit zu geben und vielleicht auch mal Hilfe anzunehmen. Denn am Ende wollen wir alle das Gleiche: dazugehören, verstanden werden und geliebt sein. Mein Rat: Junge, denk nach, bevor du ins Megafon brüllst.

Der Kommentar von Nina, unserem Mental-Health-Coach:

Wenn ich auf das Verhalten von Prinz Harry schaue, sehe ich nicht in erster Linie einen Rebell oder einen Verräter. Ich sehe einen Mann, der tief verletzt ist und gleichzeitig verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit der wichtigsten Menschen in seinem Leben zu gewinnen, seines Vaters und seines Bruders ohne seine Frau zu verlieren. Eine Gratwanderung. Viele Menschen glauben, dass Konflikte mit lauten Worten oder großen Gesten gelöst werden können. In Wirklichkeit werden Beziehungen jedoch nicht durch Anklagen oder Enthüllungen geheilt, sondern durch den Mut, sich selbst zu zeigen: mit seinen Zweifeln, seinen Ängsten und seiner Sehnsucht.

Harry will Nähe. Doch er verfehlt sein Ziel, weil er in der Öffentlichkeit um etwas kämpft, was nur im Privaten entstehen kann: Vertrauen. Vertrauen ist ein leiser Gast. Es wächst nicht durch Schlagzeilen, sondern durch echte Begegnungen. Ich würde Harry raten: Wenn du deine Familie wirklich zurückwillst, dann nicht über Interviews, Bücher oder Netflix. Sondern indem du dich selbst zeigst, ohne Krone, ohne Titel, ohne Mikrofon. Wenn du Nähe willst, dann geh in Beziehung, nicht in den Kampf. Und wenn das nicht erwünscht ist? Dann leb dein Leben, du hast nur eines.